竹宮惠子のバックパッカー旅行。その1

ブログの「萩尾望都はバックパッカーだった」を読んだ人から、Twitterで竹宮惠子の『少年の名はジルベール』(小学館)にも、彼女たちのヨーロッパ旅行について書かれていますよと教えていただいた。さっそく図書館でその本を借りてきた。

萩尾望都の『一度きりの大泉の話』には、旅行についてはわずか6ページしか書かれていなかったが、全体で237ページの『少年の名はジルベール』には旅行の話に21ページもの紙幅がさかれている。それほど竹宮惠子にとってこのヨーロッパ旅行は強く心に残るものだったのだろう。竹宮はヨーロッパに行った動機を次のように書いている。

何としてもヨーロッパ行きを実現させようとしたのは、私がこんなふうに行き詰まってしまい、どこかに突破口を探していたからだろう。当時、冷やかし気味のおフランス帰りという言葉があったように、まだヨーロッパ旅行は珍しいものだった。格安航空券もない時代にアテンドなしの旅を決行したのは、この旅行が私にとって、何かこの手につかみとってくる冒険でなければならなかったからだ。

この当時、竹宮は失敗作や不満に残る作品が多く、精神的に追い詰められていたようだ。そういったとき、古本屋で『ヨーロッパ鉄道の旅』という本を買って読み、ヨーロッパをアテンドなしで安く旅ができることを知る。

この『ヨーロッパ鉄道の旅』について、前川健一さんならきっと知っているに違いないとメールしてみたら、10分で返事が来た。『ヨーロッパ鉄道の旅』(山本克彦、白陵社、1969)だろうとのこと。著者の山本克彦は、おそらく29〜30歳頃にヨーロッパを旅してこの本を出したものと思われる。

それで竹宮は増山にヨーロッパ旅行に出ようとけしかける。

お金なんてぜいたく言わなきゃ1日千円で十分でしょう? あとは往復の旅費とお土産代だけよ? ほら、ここに書いてあるの。バックパッカーがソ連(ロシア)経由で……」というと、「知ってるわよ、それくらい! 小澤征爾だってそういうので武者修行に行ったのよ!

竹宮はここで「バックパッカー」といったことになっているが、当時の日本ではまだバックパッカーという言葉はなかったので、今の読者にわかりやすいように書いたのだろう。あまり乗り気でない増山をくどくために、パリの地図を買い、増山の行きたい場所に印を付けて参加を迫る。やがて具体的な日程ができはじめ、同行者として萩尾望都を誘ったところ、萩尾は即座に賛成したと書いてある。

萩尾の本では、たまたま30万円が手に入ったので、旅行に使おうと思い立って、竹宮に相談したことになっている。多少ニュアンスは異なるが、執筆時から40年も前のことなので、どちらかの記憶が変わってしまったのだろう。この程度のことはよくあることだ。

もう1人の同行者、山岸凉子は、すでに相当な人気作家で、仕事量もかなりなものだったらしいが、「本物のヨーロッパ」を見るためならと、仕事を調整して参加することになった。竹宮も『風と木の詩』を描くために資料を集めていたが、やはり本物のヨーロッパを見て何かをつかみたいと強く思っていたようだ。

竹宮がパック旅行を選択しなかったのは、資金の問題もあっただろうが、それよりもマンガを描き続けるためにに何かをつかみ取ることが重要だったからだ。こう書いている。

パックツアーは自由にならないので、ソ連を通過する部分だけパックにした若者向けのルートを選んだ。あとは自分たち一人一人のテーマに合った都市を思いのままに順番に回ろうと計画した。

私はこれまでマンガで貯めたものは、最後の一円まで使い切ってしまおうと決めていた。現地のことは、この身体に全部吸収する。稼いだお金は、未来への私の投資だ。

そして、竹宮は『トーマスクック鉄道時刻表』を丸善から取り寄せて、各人の希望を取り入れた計画をじっくりと練っていくが、もともとこういう計画を練るのが好きな人だったようだ。思った通り、ヨーロッパ中の国際列車の一等車に乗れるユーレイルパスを購入している。

前川さんが1975年に集めた資料によれば、「ソ連を通過する部分だけパック」というのは、JTBの「NISSOヨーロッパセット」(NISSOは日ソのこと)だろうとのことだ。横浜からナホトカを船、ナホトカ〜ハバロフスクが鉄道、ハバロフスクから飛行機でモスクワ、鉄道でモスクワからヘルシンキへの片道ツアーが存在した。竹宮も実際このように旅したと書いているので、このパック旅行に参加したのだろう。

長くなったので、もう1回続く。

宮田珠己さんの新境地『アーサー・マンデヴィルの不合理な冒険』

14世紀、ジョン・マンデヴィルというイングランド人の旅行家がいた。中東、インド、中国、ジャワ島、スマトラ島を旅して『東方旅行記(マンデヴィル旅行記)』を発表し、ヨーロッパで多くの言葉に翻訳されて大ベストセラーになった。コロンブスはこの本を読んで新大陸発見の旅へ出たというほど絶大な影響力を持った本だったが、のちにこれは他の本からいろいろパクって一冊にまとめたことが判明し、あわれジョン・マンデヴィルは稀代の詐欺師呼ばわれされることになる。

宮田珠己さんの『アーサー・マンデヴィルの不合理な冒険』の主人公、アーサー・マンデヴィルは、このジョン・マンデヴィルの息子という設定だ。アーサーは『東方旅行記』を読んで感化された教皇からの命を受け、仲間とともに、伝説のキリスト教国プレスター・ジョンの王国を探しにはるかなる冒険の旅へ出る。その道中、さまざまな苦難や、珍奇な植物や生き物と遭遇する。いわばファンタジー小説だ。

宮田さんのツイートを見ていると、宮田さんはかねてから中世ヨーロッパの旅行家・冒険家がもたらしたさまざまな報告記や見聞録を読むのが好きなようだ。この本は、そういった長年の読書から生み出された小説ではないかと思う。だからファンタジーといっても、宮田さんが勝手に夢想したものではなく、かつてインドやオリエント世界を見ることのなかったヨーロッパの人々に、旅行家や冒険家が示した奇想や想像の産物が物語に登場する。『東方旅行記』が発表された時代は、異国に住む奇怪な動物や植物は「ファンタジー」ではなく、実存すると信じられていた生き物だ。だからここでいうファンタジー小説とは、現代から見れば「ファンタジー」になるということだ。

もちろん物語は宮田さんの世界だ。宮田さんはもともと迷路や迷宮といった不思議な世界が好きな人だ。旅に出ても迷子になると楽しいといい、旅先での異界感覚を愛する人で、この作品は彼の異界・異次元感覚が存分に発揮されている。なにしろ主人公のアーサー・マンデヴィルが宮田さんそのものだ。アーサーは3人の仲間とともに旅をするが、他の3人は舞台となっている中世の世界に生きた「人間」だ。その時代の常識で考え行動する。だが、アーサー・マンデヴィルは彼らと距離があり、現代的な思考で批判し、出来事を判断する。

というか、要するにアーサー・マンデヴィルこと宮田珠己が物語のなかに入り込んで、中世の連中と珍奇な旅をするとどうなるかという話なのだ。だから、これまで宮田さんが実際の旅で遭遇した人々に対して「それでいいのか」「それはちょっとちがうのではないか」などといった突っ込みをここでも連発しながら旅が進んでいく。だから、これは紛れもなく宮田さんの旅行記だともいえる。

これまで宮田さんの旅行記を愛読してきたファンは、ファンタジー小説でもほとんど違和感なく読めることはまちがいなく、これは現実には見ることができない異世界へ新境地を切り開いた宮田さんの、小説デビュー作にして傑作である。読み始めたら止まらない。ついに宮田さんが新しい世界を切り開いた。ファンは絶対に読み逃してはなりません! 今後も宮田さんは小説を書き続けたいということなので、小説家宮田珠己を心から応援したい。

萩尾望都はバックパッカーだった。その3

『一度きりの大泉の話』の最終回です。

1972年、彼女たちは無事に44日間のヨーロッパ旅行を完遂した。萩尾望都はこう書いている。

「名所旧跡などへはあまり行かず、(私は名所旧跡の知識もなかったので)日本と違う風景や異国の街や異国の乗り物や人々を見て、帰ってきました。バス、列車、駅の構内。ホテルの内装。特に窓ガラスやドア。ドアの柱。その一つ一つが日本では見かけない細やかなものです。以後、旅行に行くとドアや窓ばかり写真に撮ってしまいました」

ヨーロッパを舞台にした作品が多い萩尾には、こういったものは貴重な資料になったのだろう。彼女たちはヨーロッパを旅行しながら、昼は街を歩き、夜は作品を描いていたという。日本から墨汁やペンなど作画道具一式を持っていったのだ。名所旧跡には興味がなく、ドアや窓ばかり写真に撮るあたりは、前川健一さんと通じるものがある(この人も窓のサッシだけ見て時代背景などを語れる)。

30万円の予算のうち日本とヨーロッパの往復だけで最低でも20万円はかかったはずだ。残りの10万円で44日間ということは1日2270円ということになる。71年に円の持ち出しが10万円までに緩和されたと前掲の『異国憧憬』にあるのだが、萩尾の持ち出した金額は限度ギリギリか、少しそれを超えていたかもしれない。

このころの円は1ドル314円だから、1日約7ドルで旅をしたことになる。1963年にバックパッカー向けに『ヨーロッパ1日5ドルの旅』(アーサー・フロンマー)というガイドブックが出版されているが、彼女たちの予算もほとんどこれと変わらないレベルだろう。それでもこの本には、サンドイッチですませたとかいうような貧乏くさい話は登場せず、レストランの料理が食べきれないほど多くて胃拡張になりそうだったと書いてあるのが不思議だ。

私は350ページに及ぶこの本のわずか6ページに書かれた旅行記に本当に感動した。あの時代の若者たちは、部屋の中で一日中漫画ばっかり描いているような少女たちでさえ海外に憧れて、なんとか少ない予算で旅立っていったのだ。一般の日本人にとって海外はまだ本当に遠かった時代、20代前半の女の子たちが自らの力で異国を旅するのは大冒険だったに違いない。しかしこの本にはそれが「冒険だった」とか、「勇気をふりしぼって」とかいった表現はいっさいない。たまたま30万円というまとまったお金が入ったので、「若いのに分不相応の大金を持ってちゃあいけない」から、旅行に使っちゃえ! と、本で憧れていたヨーロッパへ旅立ったのだ。

まあ、この本の中のヨーロッパ旅行は、ついでのエピソードとして軽く書き足したような感じなので、本当はどういう気分だったのかは詳しくわからない。萩尾からヨーロッパへ行きたいと相談を持ちかけられた増山はこの話に乗り気になって、「みんなで行きましょう」と言い出す。それで竹宮も山岸も行くことになったという。竹宮と山岸がヨーロッパ行きにどう反応したかも触れられていないが、どう考えても、それは一世一代の大冒険であったはずだ。だからこそ竹宮と増山は入念に準備を整えたのだろう。

萩尾望都、竹宮惠子、山岸凉子という日本少女漫画界を代表するそうそうたるメンバーがバックパッカーの先輩だったとは夢にも思わなかった。この本が竹宮惠子との関係についてではなく、4人のヨーロッパ旅行記だったら、私にとってどんなにおもしろかったことか。つくづくそれが残念だ。萩尾望都さん、竹宮惠子さん、山岸凉子さん、それについてもっと詳しく書く気はないですかねえ。うちで出しますけど。でも、ないでしょうねえ。ああ、残念。

(一部敬称略)

萩尾望都はバックパッカーだった。その2

1972年、萩尾望都(当時23歳)、竹宮惠子(同22歳)、山岸凉子(同25歳)がシベリア鉄道に乗ってヨーロッパへ旅した時代は、まさに海外旅行など高嶺の花。このあたりの事情は前川健一さんの専門分野なので、氏の『異国憧憬ー戦後海外旅行外史』(JTB)から引用させていただくと、

「ヨーロッパを目指した若者は、船かシベリア鉄道経由のルートを選んだ。飛行機はあまりにも高かったのである。東京からヨーロッパまでの航空運賃は、68年では片道25万円くらいだが、シベリア経由ならその半額でヨーロッパにたどりつけた」

当時はもちろん『地球の歩き方』などなく、旅行プランを立案した増山氏はどこでこういう情報を仕入れたのかが気になるところだが、計画は増山に丸投げだったらしく、まったく書かれていない。1967年に五木寛之が『青年は荒野をめざす』を発表して大ヒットしていたから、当時の若者には、ヨーロッパを目指すにはシベリア経由というのが一種の常識だったのかもしれない。『異国憧憬』に、「1967年、JTBがソ連船の横浜・ナホトカ航路とシベリア鉄道を利用した『ソ連セット』を発売。10万円前後でヨーロッパへ行けるようになった」と書いてあるので、これを利用した可能性もある。

彼女たちが旅立った1972年の1年前に日本円が変動相場制に変わったばかりで(それまでは1ドル=360円の固定相場だった)、外貨の持ち出し制限さえあったのだ。この年の日本人の海外渡航者数は139万2000人。前年も71年より43万人も増加して、初めて100万人の大台にのった年だった(コロナ前の2019年は2008万669人)。

彼女たちの旅行計画は、日本とヨーロッパの往復の便だけを確保し、あとは行く先々でホテルを探すというもので、まさにバックパッカースタイル。旅行中のホテルの予約や列車の手配は竹宮惠子がやったそうだ。当時はもちろんネットなどないので、いったいホテルの予約をどうやってやったのだろう。電話をかけるしかない気がするが、彼女は電話で通じるほどの英語やフランスが話せたのだろうか。あるいは現地の旅行代理店に行ったのか。

「竹宮先生はいつの間にかヨーロッパの分厚い列車時刻表を片手に、列車の駅や路線や時間を全部調べて下さっていて、私たちはついて行くだけでなんの心配もありませんでした」と書かれているが、この分厚い列車時刻表はトーマスクックの「ヨーロッパ鉄道時刻表」だろう。

私の記憶では80年代でもヨーロッパ旅行はトーマスクックの時刻表が必需品だった。竹宮はこれを出発前に入手してチェックしていたようだ。増山とともに、竹宮も時刻表を見ながら計画を立てていたのだろう。トーマスクックをじっくり見るような人だったら、当然ユーレイスパスのことも知っていただろうから使用していたかもしれない(もしかしたら萩尾望都はそれに気がついてなかったかも)。こうやって見ると竹宮惠子はかなり有能だったことがわかる。萩尾望都もそのことを絶賛している。

また長くなったので、続きは次回へ。

萩尾望都はバックパッカーだった。その1

長文になりそうなので、ひさしぶりにブログで書くことにした。

少し前に話題になった萩尾望都『一度きりの大泉の話』を読んだ。これを読むまで、萩尾望都と竹宮惠子が不仲だということをぜんぜん知らなかった。そもそも萩尾望都と竹宮惠子が不仲だろうが仲がよかろうが私にはまったく興味がない。

じゃあなぜこの本を読んだのかというと、タイトルに「大泉の話」とあるように、私の住む練馬区大泉学園界隈の話だったからだ。豊島区に手塚治虫を中心としたトキワ荘があって、少年漫画家たちがここらへんの豊島区や練馬区に住んでいることは知っていたが、少女漫画家もやっぱりこのへんに住んでいたことは知らなかった。

しかし、彼女たちが大泉に住んでいたことはわかったが、大泉の場所についての話はぜんぜん出てこない。当たり前ですね。本の主題は、萩尾望都が竹宮惠子といかにして不仲になったかなんだから。この本のレビューを読んでも、萩尾望都がかわいそうだ、竹宮惠子があわれだというような話ばかりで(これもまあ当たり前)、竹宮恵子の言い分を書いた本を読んでいない私には判定を下しようがないし、そもそも興味がない。

個人的には、萩尾望都の作品は1980年以前のものはほとんど読んでいる。その後は仕事が忙しくなったり、海外旅行に出たので、マンガそのものをまったく読まなくなった。竹宮惠子は『地球へ…』以外はほとんど読んでいない。美少年のベッドシーンが登場するような作品は苦手だったし、絵柄もあまり好きではなかった。

それではなぜわざわざこの本のことを書こうという気になったかというと、レビューでは誰も話題にしていないので、多くの方々はほとんどパスした話題に驚いたからだ。

なんと、萩尾望都は1972年、横浜から船でナホトカへ行き、それからシベリア鉄道に乗って(たぶんハバロフスクあたりで)飛行機に乗り換えてモスクワへ飛び、ストックホルムへと向かっていたのだった。この時のメンバーは竹宮惠子、その友人の増山法恵(計画はこの人が立案した)、山岸凉子の4人。いやはや、萩尾望都、竹宮惠子、山岸凉子がシベリア鉄道に乗ってヨーロッパへ旅していたとは! 30万円しかお金がないから、それでヨーロッパを旅するにはそれしか方法がなかったというから、今でいえばバックパッカーみたいなものだ。私はこのことにいたく感激したのだった。

長くなるので、続きは次回。なるべく早く書きます。

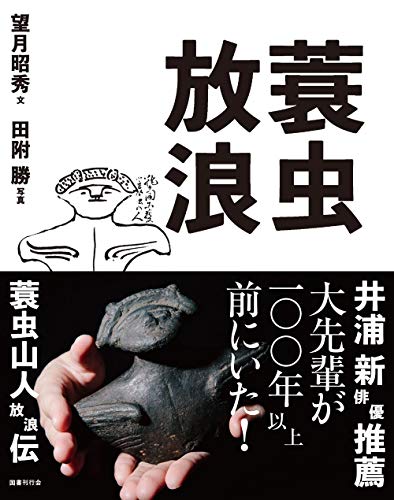

『蓑虫放浪』を読む

江戸末期の1836年、岐阜に生まれ、明治中期まで日本各地を放浪しながら絵を描いた仙人のような男がいた。土岐源吾という名前だが、人々には「蓑虫山人」と呼ばれた。その蓑虫山人の足跡を日本各地にたどって、彼の姿を浮き彫りにしたのが本書だ。

なぜ蓑虫なのかというと、この人、全国を放浪するのに、蓑虫のように自分の家を背負って歩いたからだ。もちろん家といっても「笈(おい)」という折りたたみ式の庵(いおり)だったそうだが、テントを持ち歩くバックパッカーの先駆者みたいなもんですかね。こうやって放浪しながら泊まりたいところに泊まり、気が向けば絵を描き、人の家に世話になったりしながら人生を送ったという人の一種の伝記である。

ふつう伝記といえば偉大な業績を残した人のものだが、この蓑虫山人は、たいして有名でもなければ、絵師のくせに絵がうまいわけでもなく、ほらも吹けば傲慢な一面も見せ、人間的に全面的に信頼できるような人物ではなかったというところがおもしろい。にもかかわらず、蓑虫が訪れた各地の人々は彼の世話を焼き、食事や寝所を提供しては下手な絵を受け取っていた。そういった絵が各地に今でも残っており、著者はその地を訪ねて残された絵を本書で紹介している(かなり多くの絵がカラーで掲載されている)。

確かに技巧的に「上手い」という絵ではない。だが、おもしろい絵だ。蓑虫の絵はいわゆる山水画や花鳥風月ではなく、基本的にスケッチのようなもので、自分が見た風景や出来事をさらさらっと描いている。中には自分の姿もひんぱんに登場してくる。だから、技術的に巧みではなくても、当時の様子や雰囲気がよく伝わってくるのだ。

驚くべきは、縄文時代の有名な土偶、遮光器土偶を発掘し、そのスケッチを残していることだ。それを中心にした古代遺物の展覧会まで催している。いろいろな意味でかなり突き抜けた人物だったようだ。

この変人が今後評価を浴びる日が来るのかわからないが、少なくともこういう人が200年近く前にいたのを知ることはなかなか楽しい。

『13億人のトイレ 下から見た経済大国インド』(佐藤大介、角川新書)を読む

トイレからインドの現状を見るという面白い着想で書かれた新書。インドにはトイレが少なく、農村では屋外で排泄している人が圧倒的に多い。モディ首相はこれを改善すべく、「クリーン・インディア」運動を繰り広げ、インド全土にトイレを設置して、これでインドにはほぼ屋外排泄がなくなったと豪語したが、それは本当なのか?

少しでもインドに詳しい人から見れば、そんな簡単にいくわけないと思うだろうが、著者の佐藤さんが取材を進めると、やはりほとんどの人々が屋外排泄をやめていなかったことが判明する。

それはなぜか。まず、多くのインド人男性は屋外で排泄することに何の痛痒も感じていないからだ。女性は困っているがそれは無視される。むしろトイレのような不浄なものを敷地の中に設置する方に嫌悪感を感じている。これは長年培われてきた文化の問題なので、トイレを設置すれば解決するという簡単なものではない。

次に、トイレ設置運動は、トイレを設置した人に、中央政府が建設資金を提供するというシステムになっているそうだが、トイレを設置した人が地方政府を中継して申告しても、途中でその金が消えてしまうという。つまり、誰かがトイレ資金を横領しているというわけですね。いかにもありそうな話だ。

中央政府は申告通りトイレ資金を提供し、それによって「○○村には何個のトイレが建設された」という数字をはじき出す。その統計でインドにはほぼ全土にトイレが完備されたと宣言するわけだが、ぜんぜん実態通りではないということだ。

僕もインドの田舎をまわっているので、以前よりトイレが増えたような気はしていたが、それでもトイレを使いたいというと、森へ行けといわれる。トイレがあるじゃないというと、あれは詰まって使えないんだと苦笑いされた。トイレの掃除やメンテナンスはカーストの低いダリットと呼ばれる人々が行う。普通のインド人は不浄なものであるトイレの掃除やメンテナンスを極端に嫌うので、すぐに使えなくなってしまうのだ。本書では、このダリットの苦境も詳しく書かれている。

インドへ行くたびに小便臭い路地にうんざりし、ちゃんと公衆トイレぐらい作れよと思ったものだが、トイレを作れば屋外排泄がなくなるというわけではない。そんなことぐらいインドの首相ならわかっていそうなものだが、しかしまずトイレを作らないことには話は進まないのも事実である。トイレを建設しながら、なぜトイレで排泄しなければならないかを教育することから始めないとならないのだ。一朝一夕ってわけにはいかないですね。